世界上最难吃的鱼

2021-04-16 19:06阅读:

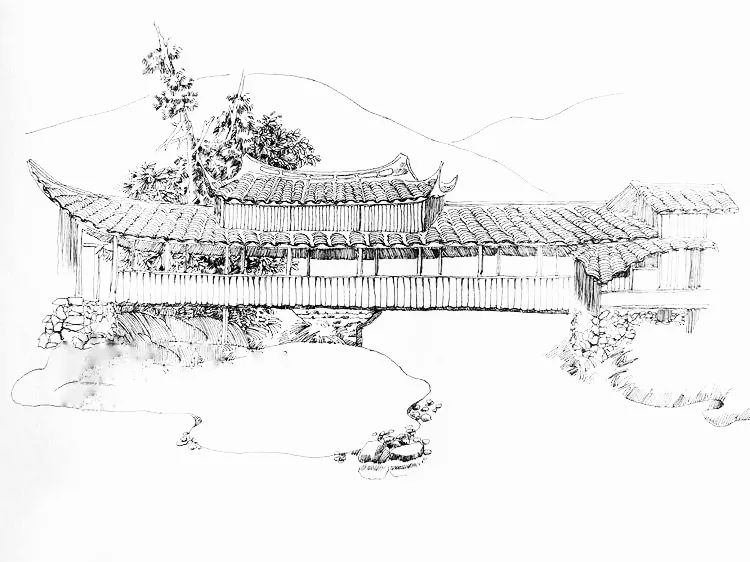

我童年住的小街上,有一座桥,老家方言念作shànsh桥,关于它的名字,有很多种说法,有说是善人施舍修的,应读善施桥,也有人说修桥者劝人常三省吾身,故应读三思桥,也有说因为桥两头有三座茅厮(厕所),故而得名三厮桥。在几个名字里,认同最后一个的,似乎最多。足见恶趣味更易于流传,也不是今天才有的。

在桥边临河的小院里,住着洞洞娃一家,全家五口,爸爸妈妈和三兄弟,洞洞娃排行老三,和我年纪相仿,与我交往更多一点。

洞洞娃的爸爸是一家单位的炊事员,做得一手好菜,我这辈子第一次看到火龙窜进锅里还不慌不忙炒菜的厨师,就是他。这对厨师当然只算是寻常小技,而对于只看过蜂窝煤炉咕嘟菜的我,惊为神人。

洞洞娃的爸爸最拿手的是做鱼,而其中又以“独鱼”为最好,“独”是老家方言的发音,具体方法,有别于煎炸焖蒸煸水煮和煨炖等传统做鱼技法,介于干烧和软烧之间。这是多年后我凭记忆乱猜的。童年的我当然不懂这些,只知道洞爸做鱼的时候,空气中的味道,以及院子周围小猫小狗的表情都不一样。

那时候,善施桥下的河,还是可以抓到鱼的。洞洞娃三兄弟,都是捉鱼好手,无论是撒网,扳罾还是用虾筢,都能把鱼捞起来,大的卖钱,小的送猫,独留中不溜的七星麻鱼和桃花斑,剖洗干净,交到洞爸手上,不出十分钟,便满院生香,变出一锅美味的独鱼,热气腾腾摆在饭桌中间,全家人喜气洋洋,一人一个空碗,嬉笑着吃鱼,鱼吃完了,往汤里捞上一把白面,唏里哗啦一阵吸吃,整个院子都洋溢着一股幸福气息,色香味形声,全有。

但这样的场景没有维持太久。

在洞洞娃和我差不多十岁那一年,一场无妄之灾夺走了洞爸的生命,那是一场无法不令人生奇的灾难,甚至充满了搞笑色彩——那天中午,洞爸忙过之后,像往常一样泡杯茶仰躺在马架子上睡午觉,一辆汽车从他面前经过,轮胎硌起一块石子,子弹般飞溅起,直入他张起的嘴中,堵住咽喉,憋闷而死。这事成为外

西街百年来几大未诀谜案,人们至今说起,仍啧啧称奇。

洞洞娃没爸爸了。

那座充满香气和笑语声的小院,像被人掐了线的电视机,顿时没了气息。

不再有热火朝天的炒菜响动,不再有喊端菜抬凳子的吆喝,不再有妖怪的手那样看不见摸不着却挠得人鼻子和心眼发痒的菜香,不再有四时准点流着口水来守嘴的小孩和狗狗……

不再有独鱼!

最后这一条,是最关键也最要命的。洞洞娃三兄弟和他妈妈,都离不了这一口。

现实的情况是,爸爸的所有菜,菜谱上都有,惟有独鱼,是他自创的,用了哪些佐料,腌烧程度如何,以及汤汁中究竟还有些什么?火候如何把握,没人知道。

世上的事,奇就奇在,越是得不到,越容易心心念念。

在父亲去世一个月之后,洞妈和她的三个儿子,决定做一锅独鱼,以此来怀念洞爸,并开始新的生活。

那天,善施桥下的鱼,似乎也愿意他们如此,成群结队进了他们的网,小半天就装了满满一盆。大的和小的,都重新放回河里,只留巴掌大的七星麻鱼十多条。

最先拿炒勺的是洞妈,她站在锅前沉吟了半晌,转身把勺子给了老大。

老大鼓起勇气走到锅前,端起鱼,又放下,拿起菜刀,又不知该切啥,一脸求助他看老二。老二的表情,比他更无辜。而老三洞洞娃,则一脸羞愧地埋头往炉下添柴,烧得一屋子乱烟。

大家突然都想哭。后悔父亲在世时,没有认真看过他炒过一回菜,老父亲在厨房里奔忙的身影,像空气一样透明。他们从来没有想到过父亲会以那么突然的方式与他们告别,像熟视无睹的空气突然消失。

早知如此,就该多看一眼做菜时的父亲,至少知道那些可口的菜,是怎么样来到我们的嘴边,其间又走过了什么样的路程?

那天,生起的炉火灭了几次。一家人在炉前回忆父亲独鱼的细节,有没有加藿香?酸姜是先放还是后放?勾芡时加没加面粉?糖汁和醋哪个先放?还记得老头往里加了鸡蛋清,但是在哪个节骨眼放?

几个人努力回忆,分歧、争论、摸索、探讨,最终煮出一锅又咸又腥焦糊不均的混合物。

那是世界上最难吃的鱼。

之后很多年,他们一直努力回忆,并向许多师叔和前辈讨教,虽然不再是一锅浆糊,但从来不敢叫它独鱼。

再后来,他们就不再捉鱼捞鱼了。

善施桥下的鱼,并没因为他们的不捞,而延缓灭绝的命运。直到最近几年城市改建,桥与河也都消失了,变成一条林荫路。

我每次从那里过,都会想起洞爸和洞洞娃,以及那一锅世界上最难吃的鱼……

选自文化发展出版社出版的《川味人间》