【风声】怎么去爱我们这个时代的“天才翻译家”

来源:风声

杭州男子金性勇的老伴去世了。在殡仪馆送别后,他让亲友先走,一个人安静一下。然后,他拨打了《杭州日报》“倾听·人生”栏目的电话:“能不能写一写我们的天才儿子?”

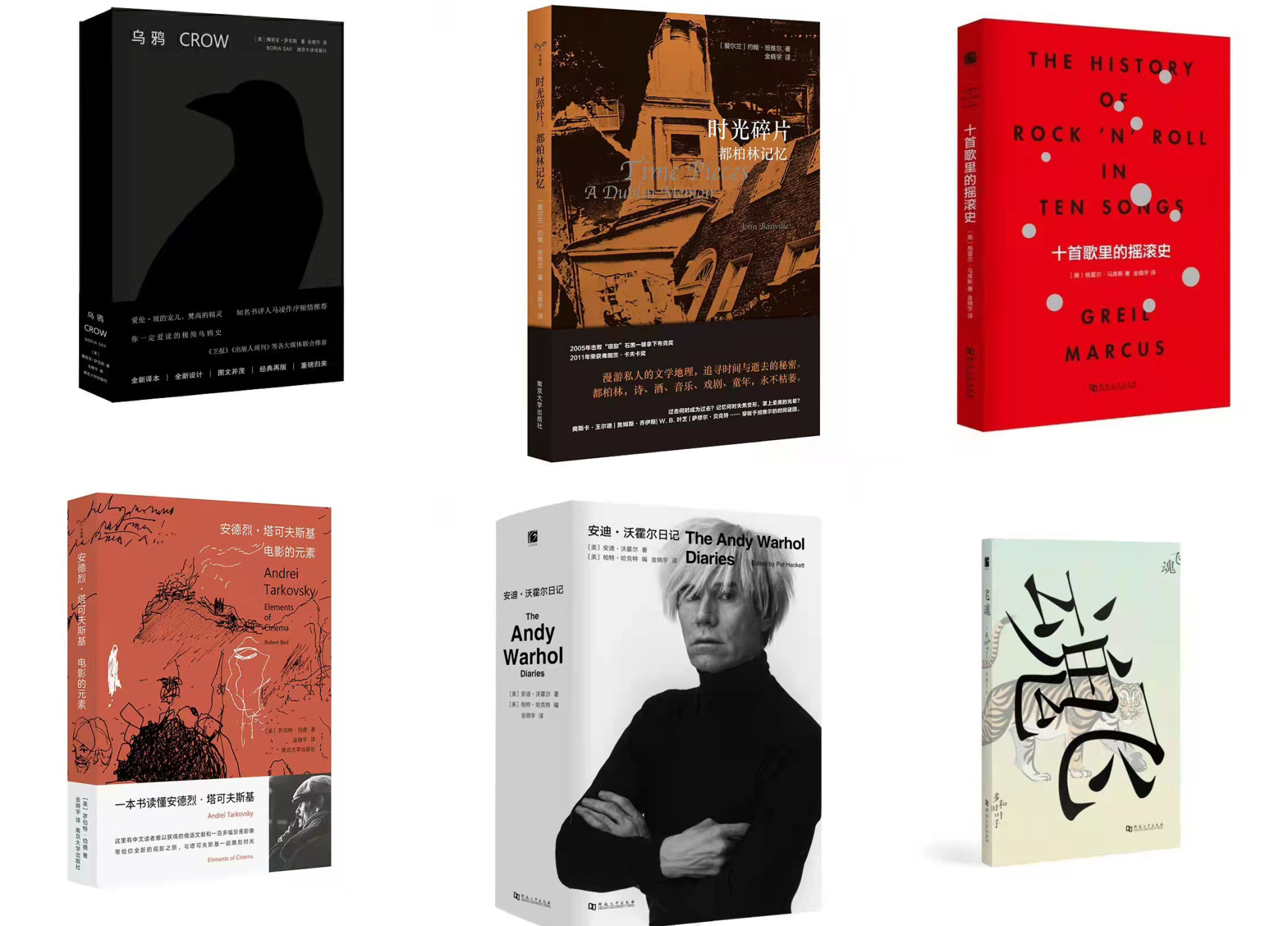

这就是我们看到的那篇刷屏文章《我们的天才儿子》的来历。这篇文章让我们知道了“天才翻译家”金晓宇的故事。他翻译出版过22部著作,包括英语、德语、日语;同时,金晓宇还是一个“精神病患”,这种反差让人感慨不已。

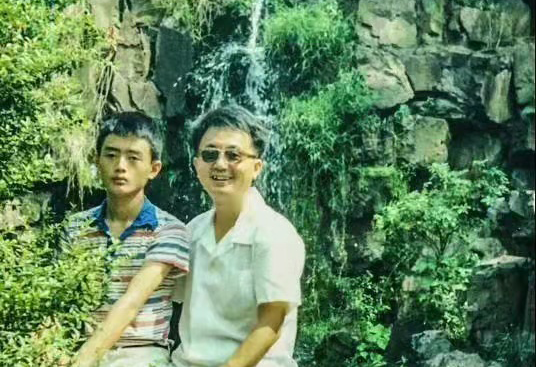

更触动人心的,可能还有另一层深刻的“反差”:人的命运是如此脆弱,金晓宇小时候和伙伴一起玩耍,玩具枪里射出了一根针,重创了他的眼睛,他长大的过程遭遇了诸多苦难;但另一方面,来自家庭的爱和支撑,又是如此坚韧。这种对命运的反抗,让人动容。

《我们的天才儿子》的刷屏,也带来一些质疑的声音。比如,金性勇公布儿子的故事,是否征得了金晓宇的同意?这样在公共媒体上谈论孩子的精神病况,是否算侵犯隐私?

这种质疑来自“专业领域”,也值得

来源:风声

杭州男子金性勇的老伴去世了。在殡仪馆送别后,他让亲友先走,一个人安静一下。然后,他拨打了《杭州日报》“倾听·人生”栏目的电话:“能不能写一写我们的天才儿子?”

这就是我们看到的那篇刷屏文章《我们的天才儿子》的来历。这篇文章让我们知道了“天才翻译家”金晓宇的故事。他翻译出版过22部著作,包括英语、德语、日语;同时,金晓宇还是一个“精神病患”,这种反差让人感慨不已。

更触动人心的,可能还有另一层深刻的“反差”:人的命运是如此脆弱,金晓宇小时候和伙伴一起玩耍,玩具枪里射出了一根针,重创了他的眼睛,他长大的过程遭遇了诸多苦难;但另一方面,来自家庭的爱和支撑,又是如此坚韧。这种对命运的反抗,让人动容。

《我们的天才儿子》的刷屏,也带来一些质疑的声音。比如,金性勇公布儿子的故事,是否征得了金晓宇的同意?这样在公共媒体上谈论孩子的精神病况,是否算侵犯隐私?

这种质疑来自“专业领域”,也值得