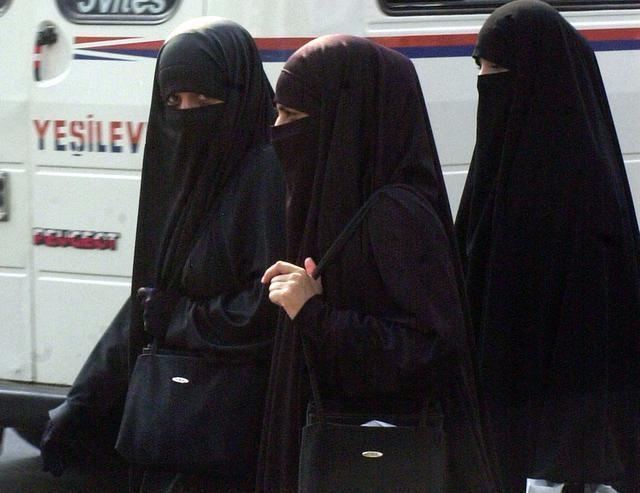

在现代社会,“戴头巾”似乎成了穆斯林女性的标签,这与媒体报道和研究穆斯林女性问题有着密切关系。很少有像穆斯林女性的头巾那样引起全球学术界的广泛注意,关于头巾的书籍、文章、新闻报道和电视节目可谓汗牛充栋,穆斯林和非穆斯林,东方和西方的媒体、学者都参与其中。

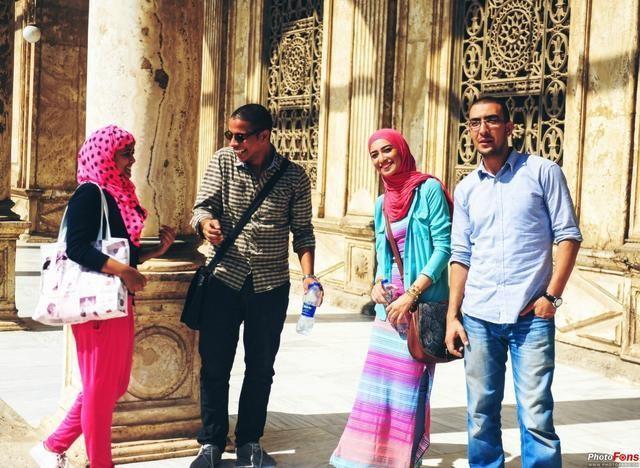

从伊斯兰教兴起开始,头巾就一直伴随着穆斯林女性的日常生活,历代穆斯林学者根据头巾制定了一系列的女性法律法规,由头巾延伸出的各种规定规范着穆斯林女性的生活方式,甚至规范着整个穆斯林社会。当全球进入现代化时期,在西方现代化理念的影响下,旧有的生活方式和社会制度受到了挑战。很多伊斯兰国家都选择了头巾禁令。事实上,这种通过摘掉头巾来解放女性的方式并没有在伊斯兰世界结出与西方社会同样的果实。头巾并没有像西方社会那样在大众视线中消失,西方化、民族化、世俗化等理念并没有给伊斯兰国家和穆斯林带来真正的利益。传统文化的失落、家庭与民族危机以及道德涣散等问题一一浮现,这时,伊斯兰复兴主义者认为,西方化不能给国家带来希望,只有回到真正的伊斯兰才是希望。头巾再次成了关注对象,它被认为具有维护道德和信仰、整合穆斯林群体的功能。对穆斯林女性来说,它缓解了现代女性与传统社会之间的矛盾,某种程度上可以说是她们随和的抗议。头巾不仅仅是穆斯林女性服饰的一部分,而且具有了各种各样的象征功能。小小的头巾背后承载着文化之间的差异性以及不同的价值观和生活理念,因而也呈现出这些差异带来的诸多矛盾。

从伊斯兰教兴起时的社会背景来看,戴头巾在当时是普遍存在的现象,不管是出于环境的需要还是出于宗教禁忌的规定。同时,作