(本文转自微信:比德设计Academy)

新浪博客

——关于“人和土地”的漫谈

“对于商业项目的设计逻辑,大家已经轻车熟路,平时在团队内部这样的总结也很多,所以思前想后,决定跳出商业产品这个层面,从另一个关乎城市和个体命运的角度切入,做一次尝试性的探讨。”

“我进大学之前几乎从未进入过城市。在城市生活的16年时间,常常会萌生一个这样的问题:我是谁。拿我来说,在城市,没有户籍、没有由此带来的更多的相关的权益。而更多数的人没有房产权,是个漂移的状态,这几乎是年轻人痛苦的最大根源。城市无法安放乡愁,因此时常想回到自己的故乡,但回去后又发现故乡不在,也不再适应那里的生活,每次从家再回到城市,看到便利店,肯德基,有种着陆的感觉。所以对我自己来说,我算是一个边缘人,不属于农村,不属于城市。”

“这张图片是道格·桑德斯

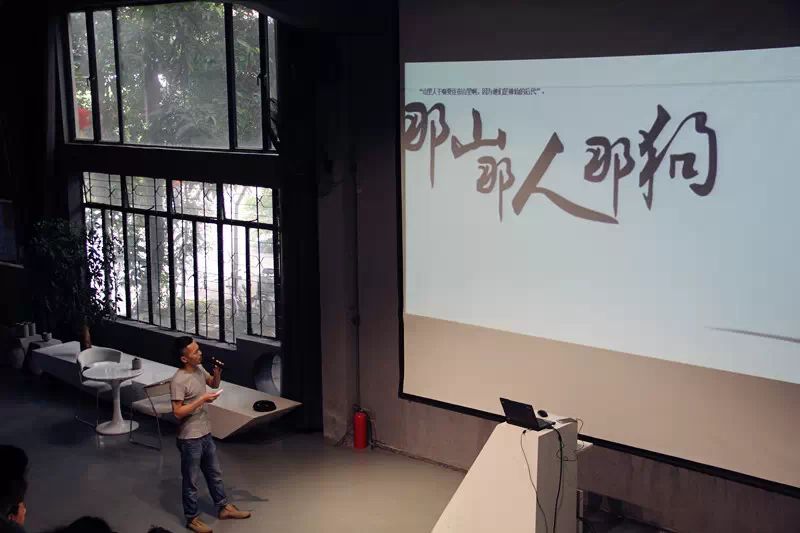

马晓晨以一个自己喜欢的电影入题:《那山那人那狗》

“山、人和狗几乎蕴含了我们关于乡土,关于土地的全部的想象空间。这个电影故事发生在湖南西南部一个叫遂宁县的地方,故事主角是一对父子。父亲当了一辈子的乡村邮递员,走了一辈子的山路,儿子长大了,决定接过父亲的班。儿子第一次上路,父亲陪他一起走完了这段异常艰苦的邮路,整个故事的情节就是在这段路展开的。影片里除了切换的环境画面,基本上是父子两深情的对话,或是儿子的旁白。刚开始这个电影吸引我的主要是它的画面感,后来每次再看,都会意外的阅读到一些新的感动,以及对自我的一些映射。”

神仙:环境塑人

“这是一个比较感动我的句子:‘山里人干嘛要住在山里啊?因为他们是神仙的后代。’”

“神仙我是这么解读的。首先它描述了居住空间做根植的乡土环境,因为神仙居住在山水秀丽的地方,居住在远离喧嚣的世外桃源。此外我更愿意把神仙理解为“神灵”,它蕴含了某种强大的秩序在里面,比如”四季更替“带给我们身体的感知,视觉,嗅觉等;或者以乡村,以家庭和氏族为单位的邻里关系;甚至包括村庄的空间格局。风水其实并不是一个很玄奥的东西,它是一种由合理的空间规划,合理的环境资源带来的对人们身体的一种合理的物理和化学方面的有效反应。再者我认为,村庄、土地上所有的草木山石,以及水,还有一切的生物,都有它的灵性,他们塑造了一个独特的“场”。所有这些环境从一开始,就造就了人的体格、性格,造就了他对世界的最初感知,奠定了他将来的基本人格。”

“一个从乡土里走出来的人,他从一开始就跟自己的土地是连接在一起的,就像我出生在农村,我小时候吃的是大米,吃的是梅菜干,吃的是河里面的小鱼小虾,吃的是不同季节自己种的蔬菜。从第一个层面来说他就造就了我的体格,我的生理特征,那我这个人肯定就跟北方吃面的人是不一样的。”

“说到这个‘狗’也比较有意思,乡下的狗是围着人转,但是城里的狗,人是围着它转的,很多人都养狗,除了爱心大概是因为寂寞,但狗可能过得比人都好,在它上面会花很多钱,这就是城市与乡下一个关于狗的区别。题外话。”

乡村:人文景观

“这是我觉得最动人的一张照片,父子两一前一后地行走在山谷的阡陌当中,阳光刺透整个山谷,洒落到梯田上,山里的飞蛾、虫子在光线下面飞舞。一天里日照的轨迹,它在山谷里面形成不同的光影变幻,四季也会形成各具属性自然景观的变化。更重要的是,画面里面因为有了扎根于这个土地的人,它才显得更加的生动,由此也形成了一种人文景观。”

“这是《红高粱》的一个电影场景,在我的村庄,我们的农田,草木河流,一年四季它的景象一直都在变化,在这种景象的变化当中,一年四季,以及乡土的故事在不断地演绎。

在这个电影里面,红高粱几乎成了整个环境唯一的主题,从一开始的绿色,到最后高粱地和夕阳融为一体的火红色。所有的故事线索都随着背景的变化,不断地酝酿和展开。电影里面的红高粱,我认为是一种原始的,对生命力的崇拜,对土地的一种崇拜,另外植物就像人一样,给它赋予了品格和灵性,跟人类的故事结合在一起。”

土地:乡土中国

——小时候,妈给我讲山里的事,我就问她,山里人为什么要住在山里。(儿子)

——你妈怎么说?(父亲)

——山里的人住在山里,就像脚放在鞋里面,舒服。(儿子)

“这也是电影中非常感动我的一段对话。

由此我也想到,城里人喜欢穿高跟鞋,不接地气,但是农民就喜欢穿平底鞋,甚至都不用穿鞋,双脚踩在泥土里面,就像一棵树扎根在土地里面一样浑然天成。村庄、村庄里的农民,我们的祖先,跟土地的这种联结关系,永远都是无法抹去的。”

“我们的民族确实和泥土分不开的了。”——费孝通《乡土中国》

“这是费孝通在《乡土中国》中写的一句话。

首先从远古时候,中国人类的起源就和土地有关。女娲在水边,用黄泥照着自己的样子捏出人的形状,就有了后来的人类。从神话传说中人类的起源开始,就有了人与泥土的关系。

在古往今来的文学作品,或长久以来生活习惯的说法上,也有很多和土地的联系。比如古代,少小离家,或金榜题名之时离开故土的时候,都会带走一捧故乡的泥土;在他乡不适应环境叫‘水土不服’;人死的时候,叫‘落叶归根’,‘入土为安’,依然和土地息息相关。所以我们的这个民族确实是和泥土分不开的。”

乡村:传承

'村里的老人说,背得动爹儿子就长成了,小时候觉得我爸特高大,还担心自己什么时候才背得动他,结果小学没毕业个子就比爸高了。'

“这个片段是整个影片最最感动我的地方。其实还有一句话,当儿子把父亲背过河岸之后,儿子说,你还没一个背包重呢。感动于我的不光是这种基于正常人性的感动,比如双方角色的互换:以前是父亲背着儿子,现在儿子长大了,可以吧父亲背在身上。出于自然的情感和产生在我们自身的自我联系,我们会感动。但其实更加动人的是一种传递的关系,生活的意义在于自由和尊重,但生命的意义在于传递,传递祖先的DNA,传递故事,传递力量,传递行为习惯等。当儿子背起父亲背了几十年的邮包,重新踏上那条邮路的时候,我觉得这就是一种传递。”

生长环境:对世界的第一感知

“对于商业项目的设计逻辑,大家已经轻车熟路,平时在团队内部这样的总结也很多,所以思前想后,决定跳出商业产品这个层面,从另一个关乎城市和个体命运的角度切入,做一次尝试性的探讨。”

“我进大学之前几乎从未进入过城市。在城市生活的16年时间,常常会萌生一个这样的问题:我是谁。拿我来说,在城市,没有户籍、没有由此带来的更多的相关的权益。而更多数的人没有房产权,是个漂移的状态,这几乎是年轻人痛苦的最大根源。城市无法安放乡愁,因此时常想回到自己的故乡,但回去后又发现故乡不在,也不再适应那里的生活,每次从家再回到城市,看到便利店,肯德基,有种着陆的感觉。所以对我自己来说,我算是一个边缘人,不属于农村,不属于城市。”

“这张图片是道格·桑德斯

马晓晨以一个自己喜欢的电影入题:《那山那人那狗》

“山、人和狗几乎蕴含了我们关于乡土,关于土地的全部的想象空间。这个电影故事发生在湖南西南部一个叫遂宁县的地方,故事主角是一对父子。父亲当了一辈子的乡村邮递员,走了一辈子的山路,儿子长大了,决定接过父亲的班。儿子第一次上路,父亲陪他一起走完了这段异常艰苦的邮路,整个故事的情节就是在这段路展开的。影片里除了切换的环境画面,基本上是父子两深情的对话,或是儿子的旁白。刚开始这个电影吸引我的主要是它的画面感,后来每次再看,都会意外的阅读到一些新的感动,以及对自我的一些映射。”

神仙:环境塑人

“这是一个比较感动我的句子:‘山里人干嘛要住在山里啊?因为他们是神仙的后代。’”

“神仙我是这么解读的。首先它描述了居住空间做根植的乡土环境,因为神仙居住在山水秀丽的地方,居住在远离喧嚣的世外桃源。此外我更愿意把神仙理解为“神灵”,它蕴含了某种强大的秩序在里面,比如”四季更替“带给我们身体的感知,视觉,嗅觉等;或者以乡村,以家庭和氏族为单位的邻里关系;甚至包括村庄的空间格局。风水其实并不是一个很玄奥的东西,它是一种由合理的空间规划,合理的环境资源带来的对人们身体的一种合理的物理和化学方面的有效反应。再者我认为,村庄、土地上所有的草木山石,以及水,还有一切的生物,都有它的灵性,他们塑造了一个独特的“场”。所有这些环境从一开始,就造就了人的体格、性格,造就了他对世界的最初感知,奠定了他将来的基本人格。”

“一个从乡土里走出来的人,他从一开始就跟自己的土地是连接在一起的,就像我出生在农村,我小时候吃的是大米,吃的是梅菜干,吃的是河里面的小鱼小虾,吃的是不同季节自己种的蔬菜。从第一个层面来说他就造就了我的体格,我的生理特征,那我这个人肯定就跟北方吃面的人是不一样的。”

“说到这个‘狗’也比较有意思,乡下的狗是围着人转,但是城里的狗,人是围着它转的,很多人都养狗,除了爱心大概是因为寂寞,但狗可能过得比人都好,在它上面会花很多钱,这就是城市与乡下一个关于狗的区别。题外话。”

乡村:人文景观

“这是我觉得最动人的一张照片,父子两一前一后地行走在山谷的阡陌当中,阳光刺透整个山谷,洒落到梯田上,山里的飞蛾、虫子在光线下面飞舞。一天里日照的轨迹,它在山谷里面形成不同的光影变幻,四季也会形成各具属性自然景观的变化。更重要的是,画面里面因为有了扎根于这个土地的人,它才显得更加的生动,由此也形成了一种人文景观。”

“这是《红高粱》的一个电影场景,在我的村庄,我们的农田,草木河流,一年四季它的景象一直都在变化,在这种景象的变化当中,一年四季,以及乡土的故事在不断地演绎。

在这个电影里面,红高粱几乎成了整个环境唯一的主题,从一开始的绿色,到最后高粱地和夕阳融为一体的火红色。所有的故事线索都随着背景的变化,不断地酝酿和展开。电影里面的红高粱,我认为是一种原始的,对生命力的崇拜,对土地的一种崇拜,另外植物就像人一样,给它赋予了品格和灵性,跟人类的故事结合在一起。”

土地:乡土中国

——小时候,妈给我讲山里的事,我就问她,山里人为什么要住在山里。(儿子)

——你妈怎么说?(父亲)

——山里的人住在山里,就像脚放在鞋里面,舒服。(儿子)

“这也是电影中非常感动我的一段对话。

由此我也想到,城里人喜欢穿高跟鞋,不接地气,但是农民就喜欢穿平底鞋,甚至都不用穿鞋,双脚踩在泥土里面,就像一棵树扎根在土地里面一样浑然天成。村庄、村庄里的农民,我们的祖先,跟土地的这种联结关系,永远都是无法抹去的。”

“我们的民族确实和泥土分不开的了。”——费孝通《乡土中国》

“这是费孝通在《乡土中国》中写的一句话。

首先从远古时候,中国人类的起源就和土地有关。女娲在水边,用黄泥照着自己的样子捏出人的形状,就有了后来的人类。从神话传说中人类的起源开始,就有了人与泥土的关系。

在古往今来的文学作品,或长久以来生活习惯的说法上,也有很多和土地的联系。比如古代,少小离家,或金榜题名之时离开故土的时候,都会带走一捧故乡的泥土;在他乡不适应环境叫‘水土不服’;人死的时候,叫‘落叶归根’,‘入土为安’,依然和土地息息相关。所以我们的这个民族确实是和泥土分不开的。”

乡村:传承

'村里的老人说,背得动爹儿子就长成了,小时候觉得我爸特高大,还担心自己什么时候才背得动他,结果小学没毕业个子就比爸高了。'

“这个片段是整个影片最最感动我的地方。其实还有一句话,当儿子把父亲背过河岸之后,儿子说,你还没一个背包重呢。感动于我的不光是这种基于正常人性的感动,比如双方角色的互换:以前是父亲背着儿子,现在儿子长大了,可以吧父亲背在身上。出于自然的情感和产生在我们自身的自我联系,我们会感动。但其实更加动人的是一种传递的关系,生活的意义在于自由和尊重,但生命的意义在于传递,传递祖先的DNA,传递故事,传递力量,传递行为习惯等。当儿子背起父亲背了几十年的邮包,重新踏上那条邮路的时候,我觉得这就是一种传递。”

生长环境:对世界的第一感知