北美超马故事 | The North

2017-03-15 14:03阅读:

加拿大总共有3600万人口,其中有85%集中在南部狭长的美加边境,而距离这一地带往北不到一千五百公里,便已经进入地广人稀的北疆。这里的大半土地深入北极圈,冰雪覆盖季长达半年,包括大片人迹罕至的秘境。育空、西北和努纳武特三大地区,加上大西洋沿岸的魁北克和拉布拉多北部,以及西面与育空地区接壤的美国阿拉斯加州,人们称这片广袤区域为The

North。

2017年1月的最后一天,美国阿拉斯加西南部的Skagway,Jeff Oatley整装出发了。

上个冬天Jeff Oatley一个人骑着自己的fat bike完成了1000英里的Yukon Quest

Trail(源自19世纪中期从加拿大育空Whitehorse到阿拉斯加Fairbanks的淘金路线,也是世界上最艰难的狗拉雪橇赛Yukon

Quest的比赛线路),成为前所未有以骑车方式经历这条冰雪之路的人。

这当然不是他的首秀,作为著名的雪地骑手,Jeff的fat bike生涯已经超过15年,他曾两次获得明尼苏达Arrowhead

135骑车组冠军,并以10天2小时53分的成绩保持着阿拉斯加Iditarod Trail Invitational (ITI)

1000英里骑车组的纪录。

尽管之前完成过同等距离的行程,骑行Yukon Quest

Trail还是耗费了Jeff整整16天的时间,不带帐篷,全程自补给,路况和天气都比想象的更险恶,也更令人惊叹。到达目的地时,他雀跃得像只风筝,不认为在整个北美还能找出任何一条比这更能称之为荒野的线路。

而这一次,他要以同样的方式从克朗代克淘金潮(Klondike Golden Rush)的起点Skagway出发,穿过育空到达Yukon

Quest Trail的终点Fairbanks,之后继续一路向西,一直到白令海边的Nome。

|

The

North' />

2000英里,相当于从洛杉矶到芝加哥的路程,Jeff Oatley计划用30天来完成。

Photo courtesy Jeff Oatley

与此同时,在距此地直线距离3800公里之外的加拿大东海岸魁北克和拉布拉多北部地区,两名探险者也刚刚踏上征程。

加拿大人Ray Zahab和意大利人Stefano

Gregoretti上午刚刚坐直升机从魁北克小村Kuujjuaq到达萨格雷克峡湾(Saglek

Fjord),正式开始他们的托恩盖特山脉徒步之旅。

托恩盖特山(Torngat

Mountains),是加拿大大西洋地区最大的国家公园所在地。Torngat一词来自因纽特语,意为“精神之地”,这里地属北极苔原,因气候酷寒全境都在林线以上,是驯鹿北极熊等动物的终年游荡之地。Ray和Stefano将拖着雪橇跑步/徒步穿越这片山脉,这是他们今年名为Arctic

Extreme的冒险计划的第一站。

北极驯鹿,photo by Ray Zahab/Stefano Gregoretti/ Jon Golden

Photography

八天后……

Jeff Oatley已经到达了育空最大的淘金城Dawson City,这里是同期进行的超马赛Yukon Arctic

Ultra(YAU)430英里全程组的终点,也是Yukon Quest狗拉雪橇赛最大且最重要的中途补给站所在地。

出发第三天,Jeff就到了育空首府Whitehorse,那是这座小城一年中最热闹的时候,满城的狗队,参加雪橇赛Yukon

Quest和超马赛YAU的选手,他见了些朋友,很快又上路了,要想在30天内骑完2000英里的距离,他平均每天至少要完成60多英里,80磅重的车加上额外重量的行李,前方无法预计的天气和雪况,这一切显然不易。

雪橇赛在他出发两天之后发枪,在离Dawson还有大概100英里的Scroggie

Creek,他开始被领先的雪橇队超过了,陆续经过他的有当时排名第一的卫冕冠军Hugh Neff,还有他的老友Brent

Sass,而比雪橇队迟一天出发的YAU超马选手到达这里的时间要比领先的狗队再晚上大概一周。

至今为止一切都算顺利,清晨温度接近零下40度,白天能升到零下20多度,有雪橇队在前面开道,路面的感觉也还不错,对山地车来说,雪足够硬实,但又不是太硬。到Dawson的前一天可能是最艰难的,温度很低,太阳还没下山就已经冻得刺骨,而且还得不停地翻山。他希望艰苦快点过去,于是一口气骑了100英里,等骑进Dawson城里的时候已经凌晨一点,人精疲力竭得几乎都没法动弹,可能从2015年ITI之后他都没有过这么累的状况了。

旅程完成了将近四分之一,第二天他休息了一天,待在旅馆里整理装备,一整天他都戴着印了Brent Sass狗舍徽标Wild and

Free

Mushing的帽子。Brent比他提前一天到了Dawson,是今年所有雪橇队里第一个到的,这已经是他连续第三次拿到Dawson

Award了(颁给每年第一个到达Dawson的雪橇队,赢者可以得到4盎司的金子),今年他能再次登顶吗?

他们是在同一时期到阿拉斯加来的,Brent来自明尼苏达,Jeff来自阿拉巴马,阿拉斯加是他们共同的儿时梦想。这些年每次碰面他们都说要是哪回能在路上遇到那可真棒,可都没想过这竟然会发生在Yukon

Quest上。2016年Brent在Scroggie

Creek赶上Jeff的时候,他们都胜利在望了(Brent最终获得了那年的亚军),当时停下来互相打招呼,大家都一脸的喜悦和自豪。

一年后他们又在老地方碰到了,这回是相反方向(Yukon Quest比赛方向每年轮换),一切才刚刚开始。Jeff站在Scroggie

Creek补给站外休息时,就看着Brent的狗队从面前经过了,当时他如此专注在比赛的世界里,甚至都没看到自己。雪橇车飞一般地往雪原深处驶去了,Jeff来不及喊住他,也根本没想要喊。

2017 Yukon Quest 14号选手Brent Sass,photo by Derek Crowe

对Jeff来说,也许没有比在路上遇见选手更开心的事了,事实上他一直都期待着狗狗们超过他,Yukon

Quest的荒芜能渗入骨髓,夏天的时候还能在路上看到零星的徒步者,一到冬天就人迹全无,除了这两场比赛的选手和工作人员,雪道上看不到任何人。他喜欢这样的孤独,觉得静谧安详,却也享受在沿途的补给站和这些伙计们聊一聊,就算路上遇到随便打个招呼也能让人兴奋上好一阵子。不过眼下他更期待越过美加边境到达Eagle,Heather会在那里等他,她会陪自己一起骑回Fairbanks。

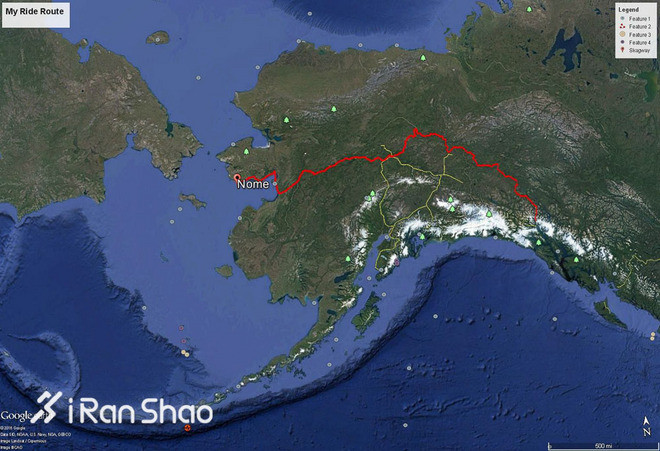

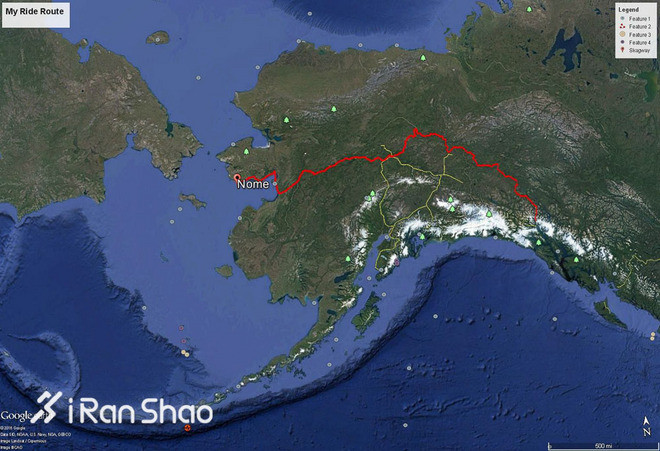

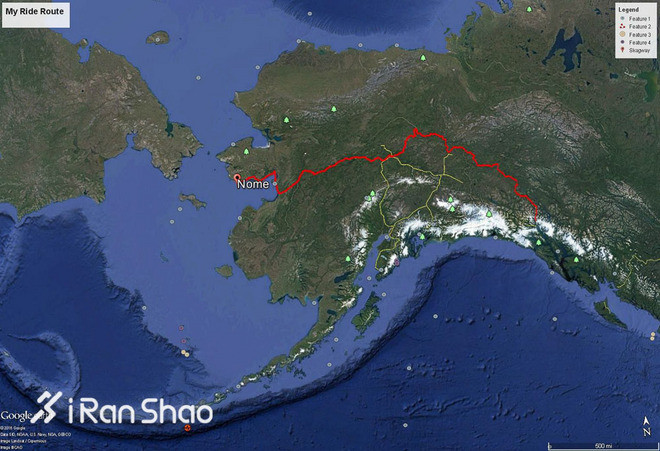

Jeff Oatley 0-1000英里路线图

相形之下,Ray和Stefano的进展却没这么顺利,第一站托恩盖特山的穿越从一开始就出师不利,从萨格雷克峡湾出发没多久,他们就开始遭遇齐膝深的雪况,跟预想的风暴过后的清爽路面天差地别,之前敲定的翻越河岸垭口的路线因为雪太深只能放弃了,而山下的河边道同样危机四伏。

雪太深,尽管穿雪鞋可以缓慢前进,但是检测底下冰层却变得困难重重。对这种情况更有经验的Ray在前面探路,他很小心,比以往任何时候都更谨慎,结果在一个三米宽的窄道处,脚下的冰还是毫无征兆地裂开了。

Ray的胳膊还能使劲拽住边上的冰层,但脚上笨重的雪鞋却把他使劲地往下拉,身下湍急的水流也在把他拽离冰面,他挣扎了一下,看到冰层和水面之间大概有15厘米的间隙。“一定不能被拖下去”的念头在脑子里一闪而过,他突然灌足了劲,唰地把一条腿甩出水面,然后用冰爪勾住冰面,慢慢把整个身体从冰洞里弄了出来,直到Stefano过来把他拖到彻底安全的地带。

胸部以下全都湿透了,Ray明白现在所做的一切都得争分抢秒,在雪面上滚动让身上的水被吸掉,迅速穿上厚外套和羽绒裤,失温的阴影已经渐渐笼上来,但毕竟还是给人留了点时间。

一到安全的地方就迅速扎营,尽一切努力来升温。Ray一直穿着湿靴子,身上抖个不停,进帐篷的时候脚已经没知觉了。第二天早上起来靴子里都是冰,得用冰镐使劲凿才能穿得进去鞋,不能在这里一直待下去,他只得又穿着那些剩下的冰前进,希望能尽快和摄影师Jon

Golden以及他的因纽特向导会合。

没过多久风又起来了,白茫茫一片什么都看不见了,他们没法继续往前,只好找了个背风地带重新扎营,尽管层层防护,然而猛烈的风还是把雪不停地吹进帐篷里来,直到24小时后Jon他们到达。

只能原路返回了,谁也不想第一站就这么结束,但是别无他法。Ray

Zahab,这个在撒哈拉西伯利亚戈壁亚马逊各种险恶环境里活下来了的人,非常了解真正的探险究竟意味着什么,他不是没有沮丧,虽然没有严重冻伤,但之后的几天他都能明显感觉到身体深处所遭受的重击,当时他甚至觉得也许整个计划都会因此泡汤,遇险之后的好几天,他还控制不住地想之前准备得那么充分,事情怎么还会搞成这样?

眼下如何让一切重新回到正轨呢?Arctic Extreme的第二站,是穿越努纳武特(Nunavut)的巴芬岛(Baffin

Island),以及之后的第三站西北地区(Northwest

Territories)的冰路骑行,他们即将进入更为酷寒的北极圈,去到北境的更深处。

掉进冰河前

帐篷内外,photo by Ray Zahab/Stefano Gregoretti/ Jon Golden

Photography

十六天后……

Ray Zahab和Stefano

Gregoretti感觉自己重生了,今天他们终于到达了庞纳唐村(Pangnirtung),完成了Arctic

Extreme的第二站——从北庞纳唐峡湾(North Pangnirtung Fjord)滑雪穿越巴芬岛。

穿越总共用了五天,开头仍然不太顺利,出发前他们滑雪去加冕冰川(Coronation

Glacier)边缘区域探了路,感觉不是很好:雪很深而且松散,一路上数公里都铺着乱石,冰川一直在移动,到处都是碎片,和他们同去的当地户外向导Billy

Arnaquq摇头说这地方变化太大,跟去年比已经完全不敢认了。天气预报说暴风雪马上又要来了,好不容易重振士气的两人心又沉了下来,看来又不能照计划前进了,不管怎样还是先出发吧。

头两天果然天公不作美,风猛得不行,也刺骨得不行,第二天他们穿过一片冰碛区时风速一度到了每小时百公里,风夹着碎石冰粒往他们身上扑,把雪橇都刮翻了。当时两个人狼狈不堪,他们不是没有未雨绸缪,全身上下已经全副武装,甚至把滑雪镜和面罩都牢牢缝在了一起,可风还是从出气孔里侵进来,脸很快被冻伤了,第二天他们只走了15公里。

第三天情况好转了,温度升到了零下30度,他们回到预定路线上,开始翻越彭尼冰盖(Penny Ice

Cap)。风已经小了,因为头两天的狂风乱作,很多地方的雪被吹薄了许多,雪板在上面畅行无阻,阳光也很好,经历过之前的一切,两人都觉得幸福来得实在太美好,于是趁机卯劲向前。当然他们也不敢停留,巴芬岛是出名的北极熊栖息地,他们所经过的很可能就是它们的领地。

然而第四天温度又陡地降下来,风寒效应下一度到了零下60度,不过这时两人已经完全沉浸在周身的世界里了,不再觉得有多困难。太阳落下去,夜晚升起来,北极光就在头顶,在风暴过后的加拿大北极腹地,你可以看见夜空中的每一颗星,也能听到坠落脚边的每一片雪。

“风暴过后,我们就站在你能想象的最壮丽的史诗中央,我问自己,如果只是独身一人,这一刻我愿意身处于地球上的其他角落吗?——不愿意,因为我此刻所目睹的这一切,也许一生都只会降临一次,它们将不会再来。”

最后一天又是长达40公里需要技术和耐心的河边道,到处都是漫滩(overflow,一种极地开放水域上隐蔽的冰水混合地貌),和第一站托恩盖特山时一样艰险。这次还是Ray在前面探路,他更小心了,还要克服担心再次掉进冰河的强烈恐惧,不过这一回没发生什么意外,他们顺利抵达了终点。

Photo by Ray Zahab/Stefano Gregoretti/ Jon Golden Photography

就在同一天的下午,Jeff

Oatley到达了阿拉斯加的Fairbanks,至此他骑完了前一个1000英里,旅程已经完成了一半。

Yukon

Quest上午刚刚结束,终点的横幅还在那里,从横幅下经过时,他跟选手们一样兴奋不已,虽然还没完成全部路程,但他们这是回家了。

一周前Jeff从Dawson出发去往Eagle的时候,所有还在比赛的雪橇队都已经在他前面了,短暂的喧嚣过后,雪原上又恢复了死一般的寂静。冷漠生疏的气息让他一下子沉默下来,过美加边境的时候也麻木得没什么反应,不过当他翻过American

Summit快到Eagle时,Heather已经骑车出来迎他了。

朋友们一路追踪他们的进度,早就约好了晚上要给他接风,餐桌上七嘴八舌,他听到一些这段时间里错过的故事:今年狗拉雪橇的冠军是东边Two

River的年轻小伙Matt Hall,据说他是Yukon Quest历史上第一个夺冠的二代选手,他老爹Wayne

Hall在终点激动得不行,自己参加了那么多个年头,最好成绩也不过第十名;Brent

Sass为了队里的两只狗快到Central的时候主动退赛,除他之外,今年所有的阿拉斯加队都完赛了;不过超马赛YAU那边的情况就完全不一样,那比赛差不多都被欧洲来的那些家伙占据了,今年跑步组的那帮人也真猛,有好几个上来就跑430英里全程组而且完了赛,据说还有一个叫Jin

Cao的挪威人,长着一副亚洲脸孔,一路上根本不停,也不用睡觉……听完故事,他很快离开了,今天晚上他们就要接着上路,Heather决定再陪他骑100英里。

Photo by Josh Spice

Photo by Marla Statscewich

二十二天后……

巴芬岛穿越后的第二天,Ray Zahab和Stefano

Gregoretti就飞到了西北地区的Yellowknife,现在他们又再次上路了,这是Arctic

Extreme的最后一站——骑车从Wrigley沿马更些河(Mackenzie River)的冰路北上500公里,直到好望堡(Fort

Good Hope),这回新加入进来的还有他们的老朋友Ewan Affleck,他们计划在五天内到达目的地。

团队成