日本和西欧都是中国子文明,日本明治维新搞脱亚入欧太愚蠢

2020-06-28 11:44阅读:

历史教科书说,新文化运动的领袖们都是大思想家,他们的否定中国历史和文化的“新思想”,都是来源自他们自己的思想创造。事实上,纵观人类历史,任何一个社会,任何一个文明,只要是突然出现了颠覆性的反传统的新思想,那么这些所谓的新思想一定是外传的,不能在其文明和社会内部自发产生。新文化运动也不例外。

当我们新文化运动的领袖们进行讴歌时,往往忽略一个基本事实,都是留学生,而且几乎清一色的留学日本,蔡元培、陈独秀、鲁迅、钱玄同、易白沙、吴虞等人都是,只有极个别的是留学欧美,譬如胡适是留美的。

这些被现代人尊为“民国大师”的新文化运动的领袖们、思想家们,其实并非思想的创造者,而是思想的搬运工。不仅是搬运工而且是二道贩子,因为是从日本搬运,日本是一道贩子。日本先将西方文化搬运到日本,这是明治维新主要干的活。甲午之后,尤其是辛亥之后,中国又从日本搬运到中国。

并非日本是一道贩子,就意味着日本的水平就很高,恰恰相反,非常愚蠢。日本对西方文化的学习和吸收,集中在明治维新时期,与中国的洋务运动大致同时。明治前,日本已经拥有了1000多年的中国文化的学习传统,儒家的学习传统,然后又在明治维新时期集中学习西方文化,这让日本人产生一种错觉,他们是“学贯中西”。

其实日本是个半桶水,中国文化、儒家文化的精髓他们没有领悟到,西方文化的起源和本质他们也没有弄懂,可以说即不懂中国,又不懂西方。所以,他们才在明治维新时期弄出了一个“脱亚入欧”。所谓的“脱亚”其实就是“脱中”、“脱儒”。

“脱亚入欧”是明治维新的基本原则,也是明治维新文化的核心特征,就是彻底否定中国文化,彻底否定儒家,然后在这个基础上全盘西化。因为既没有懂中国,又没有懂西方,所谓,日本明治时期的“思想家”们,把中国文化与西方文化看成两个截然不同的东西,而且中国绝对落后,西方绝对先进,所以他们绝对彻底抛弃中国文化,彻底倒向西方文化。

实际上,近现代的西欧文化,与中国文化,与儒家之间存在密切的联系,可以说就是中国之子文化,儒家之子文化。

整体来说,西方近

现代文化,包括近代哲学、启蒙运动,直至最后科学的出现,都是受中国文化影响的结果,中国文化西传的结果。西欧的近代哲学和科学,是西欧人将中国思想西欧化的结果,是将中国文化结合西欧实际的结果。也可以说,由于西欧固有的文化和社会局限,西欧人无法真正领悟和接受中国文化,对之进行了修正。

作为对中国思想、中国文化的修正,近代西欧哲学和科学,尤其是科学,固然有着胜出中国的地方,但是在根本上说,偏离了中国文化之精华,远比中国文化落后。

中国文化的轴心在“义利之辩”,有义有利,但以义为本位,义超越利,凌驾于利之上。中世纪的西欧是基督教文明,只承认虚构的上帝和上帝世界(天堂),对人和人间都是否定的。既否定人的思考认知能力,又否定利益性事物。因此,在西欧的中世纪文化中,是义利皆无,仅有一个准义的东西,就是基督教中的“义”、“真理”。

因此西欧的近现代化,其核心就是否定基督教,而开始承认人和人间,承认人的思考认知能力,以及承认人的利益。这种颠覆性变化,是受中国文化影响的结果。但是,遗憾的是,西欧人无法理解中国文化中“义利之辩”的玄妙,而只能机械地理解和接受“利”的部分,而实在无法理解和接受“义”的部分。

所谓的科学,在义利之辩的角度,不过是“利学”。放在西方的宗教化的历史中,“科学”固然为最先进,但是,放在中国“义利之辩”的历史中,“科学”不过是“利学”,有利而无义,尽管可以导致器物的发达和财富的增多,但究其本质,实属蛮夷。

可以显示中国文化精微和博大的,还有另外三个辩题:道器之辩、心物之辩、体用之辩。这三个辩题与“义利之辩”所讲的是同一回事,知识侧面不同。义就是心、道、体,利就是物、器、用。

中国文化有义有利,有道有器,有心有物,有体有用,但是又是以义、道、心、体为本位,重义轻利,重道轻器,重心轻物,重体轻用。

但是,现代的科学则是有利而无义,有物而无心,有器而无道,有用而无体。

日本在中国之东,西欧在中国之西,两者都是蛮夷,又都受中国文化之影响。日本离中国近,因此直接受中国文化影响已长达千余年,从唐朝开始,即日本大化改新时期。西欧离中国较远,受中国的直接影响也较晚,始于明清之际。在新教的压力下,罗马天主教决定派耶稣会士到中国传教,以扩大势力范围。这些乘商船远道来到中国的基督教教士们,在中国传教的事业失败了,但无心插柳柳成荫,他们成为直接联系和传播中西方文化的桥梁,他们把当时的西欧文化搬运到中国,同时又把中国文化搬运到西欧。

当中国文化通过传教士传到西欧之后,引发了近代西欧哲学的出现、启蒙运动,乃至后来科学系统成形。作为近代西欧哲学的两大“创始人”,英国培根,法国笛卡尔,其“新思想”其实都是来自传教士所搬运的中国文化。中国对西欧的影响在18世纪达到高潮,法国的魁奈、伏尔泰,德国的莱布尼茨和沃尔夫,都是中国文化的狂热信徒。

魁奈依据中国经济的实际情况,提出了“自由放任”的自由市场模型,后来亚当斯密进行了系统化,写成了《国富论》。莱布尼茨根据邵雍的先天卦图的64卦排序“发明”了二进制,这是后来计算机和信息技术的基石。沃尔夫则是莱布尼茨的学生和康德的师爷。康德之所以被称为最伟大的近代哲学家,就是因为他“发明”了“道德自律”,其实不过是儒家道德的劣质翻版。

因此,近代中国、西方、日本三文明之间,存在紧密而复杂的三角关系,应从郑和下西洋说起。

郑和的下西洋的船队是当时人类历史上规模最大的、技术最先进的,因此,其跨大洋的航行距离,也是创历史的。

往往被人们所忽略的是,哥伦布的环球航行是在郑和下西洋的60年之后,而且哥伦布船队的技术和规模远远逊色于郑和。这意味两者之间存在密切的联系,哥伦布可以通过跨洋航行到达中国的想法,来自郑和船队。也就是说,真正的大航海之父不是哥伦布,而是郑和。

有一位退休的英国海军军官,叫孟席斯,基于对航海图的兴趣,注意到了西欧大航海的兴起与郑和船队的密切关系。他的出发点很简单,在达伽马、哥伦布等人决定跨洋航行之前,手中已经有了航海图,那么这些图是谁画的?通过考察当时的历史,结论只可能有一个,就是郑和船队。基于对这个线索,孟席斯进行了详细的历史追溯和大胆猜想,写了两本书:《1421中国发现世界》、《1434:一支庞大的中国舰队抵达意大利并点燃文艺复兴之火》。

郑和教育和启发了哥伦布,而哥伦布则开启了“大航海时代”,通过海路使得全球建立直接的联系,包括让遥远的亚欧大陆的东西两端建立直接联系,从位于大西洋东岸西欧,可以直接坐船到达位于太平洋西岸的中国。

明清之际,西欧的基督教分裂成天主教和新教,在新教的压力下,罗马天主教教廷决定,派出传教士向中国传教,扩大势力。于是这些传教士,搭乘商船,沿着哥伦布、达伽马们所开辟的新航线,从西欧来到中国,于是中国和西方文明发生了直接交流和联系。在中国文化的影响下,西欧开启了近现代化的过程,最先是近代哲学,然后是启蒙运动,接着是法国大革命,工业革命的兴起,再接着是科学的最终形成,最后民主制度的成熟。

在直接接触中国文化之前,西欧文明也是一个混合文明:基督教因素和日耳曼游牧因素的混合。更准确地表述,是基督教对拥有强烈游牧野蛮习性的日耳曼人进行教化。而且,基督教和日耳曼游牧对西欧都是外传的,并非西欧所本有。日耳曼游牧因素是公元4、5世纪,随着日耳曼人入侵西罗马帝国而传入。基督教则出现于公元1世纪的以色列、巴勒斯坦地区。

但是,基督教对西欧日耳曼游牧的教化最终是失败的,因为西欧不仅依靠暴力瓜分世界,并引发两次“世界大战”,而且还否定了基督教。

日耳曼游牧可以不顺服基督教,但是他们的文化绝无能力去否定基督教。有能力对基督教进行否定的,是17世纪开始直接传入的中国文化因素、儒家因素。此后西欧进入所谓的近现代阶段。

现在西方所流行的历史分期方法是,将哥伦布开启的“大航海”作为西方近现代史的开端,这是错误的。“大航海”只是西方进入近现代的交通条件,真正使得西方开始近现代化的,是通过新开辟的航线所传入的中国文化。

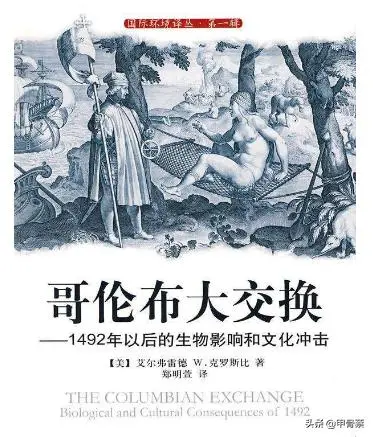

西方有学者曾经提出一个“哥伦布大交换”的概念,指的是哥伦布“发现”美洲新大陆后,美洲新大陆与亚欧非旧大陆之间的农产品的大交换,尤其是美洲的土豆、玉米等作物传到旧大陆,使得食物供给的突然增加,最终导致人口的大增长,世界的面貌得以改变。

实际上,最重要的“哥伦布大交换”并非发生新旧大陆之间,也非农业性的物质交换,而是发生在亚欧大陆的东西之间,而且交换的内容是文化。即亚欧大陆最西端的西欧于最东端的中国之间直接的文化交流,可以称之为“哥伦布文化大交换”。开启西欧近现代化历程的,就是这个“哥伦布文化大交换”。

因此,现代西方文明,事实是中国儒家文明、基督教文明,以及日耳曼游牧文明相融合的产物,有基督教的因素,有中国因素,也有游牧野蛮因素。在这个融合的过程中,西欧通过学习中国文化,有效地抑制甚至否定了基督教,但是,遗憾的是,其日耳曼游牧野蛮因素,非但没有被有效抑制,反而得到强化,他们利用从中国来的立足于现世经验的新技术和新理念,发展出威力更强大的军事武器,然后去侵略和瓜分世界。

基督教因素尽管被抑制了甚至否定了,但是,并没有彻底消失,其最深层、最基础的理念恰恰被科学所继承。科学真理的假设,客观世界、客观规律的假设,都是继承自基督教的真理和上帝假设。科学中重视经验、实验的部分则来自中国。

总之现代西方文明中包含着三重要素。中国的经验要素、基督教的迷信要素、日耳曼游牧的野蛮暴力要素。其中基督教的迷信要素被压倒最低,也最隐秘,以致很多人意识不到其存在。

既然现代西方文明中包含着暴力因素和迷信因素,所以从根本上说,既是野蛮落后的,而且也是高度不稳定的,甚至极具破坏力的。两次世界大战就是明证,现代美国所拥有的核武器足以摧毁世界几十次就是明证,美国内部存在严重的贫富分化、种族分化就是明证。

明治维新时期的日本人,没有看清现代西方文明的起源和本质,错误地把其当成一个与中国文明完全不同的新东西,而且被其表面性、暂时性的物质强大所迷惑,然后决定全盘否定儒家文化,然后进行全盘西化。

日本的确学习西方学的很到位,在军事迅速强大之后,也学的象西方一样,开始殖民侵略,最后把目标锁定在作为其1000多年的文化母国中国。

二战后,作为西方世界的一员,日本也能实现快速的经济崛起。但是,一旦其地位开始威胁美国,便遭遇美国的打压。

但是,让日本经济永远性失去优势和动能的,并非仅仅美国一国的打压,更主要的,是来自中国经济的崛起。由于与美国在文化甚至军事上紧紧绑定在一起,而与中国割裂,这是明治时期“脱亚入欧”的自然结果,日本一方面受到来自美国的打压,另一方面又无法与中国经济融合,自然就一蹶不振、江河日下了。

中国经济与日本的不同,不仅仅在体量上,而是在文化内核上。中国在学习西方时,并没有象日本一样一边倒,而是努力地固守着自己的本有文化,保持着文化独立。尽管这使得中国的道路颇为艰难,但是,一旦摸准了路子,就会势如破竹。这是改革开放以来,尤其是中国加入WTO以来,中国发生故事。

由于文化内核不同,中国的经济模式与西方存在本质不同,当然也包括日本的。中国传统文化的核心在儒家,儒家文化的核心则在“义利之辩”,主张以义为本,以利为末。在这个理念之下,形成以道义、仁义为基础的政府。政府代表道义,不仅在与经济隔离,而且超越于经济之上。

中国学习西方,发展经济,依然是固守“义利之辩”理念的,尽管主张“以经济建设为中心”,但是,依然要服从于道义,而不允许其凌驾于道义之上,破坏道义,凌辱人民。

因此,中国经济的崛起,与日本经济的崛起有着本质不同,不仅仅在数量上,构成对美国的压迫,更重要的是,提供了一种截然不同的文化模式和发展方式。

也就是说,中国的崛起绝非是在现有体系下替代美国的问题,而是要彻底摧毁现有体系的问题,当然也包括摧毁美国。这是当下中美冲突的根本原因所在。

遗憾的是,因为短视和愚蠢,一心要脱亚入欧,在这一轮世界大变革中,日本只能死死抱紧美国,与之一起沉沦。